Die Lehre von Jesus fokussiert sich gemäß der Evangelien auf das Doppelgebot der Liebe – hier nach Markus 12:

Welches ist das höchste Gebot von allen?

29 Jesus antwortete: Das höchste Gebot ist das: »Höre, Israel, der Herr, unser Gott, ist der Herr allein,

30 und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von ganzem Gemüt und mit all deiner Kraft« (5. Mose 6,4-5).

31 Das andre ist dies: »Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst« (3. Mose 19,18). Es ist kein anderes Gebot größer als diese.

Es ist kein christliche Erfindung, denn der Bezug zum Tanach ist offensichtlich. Aber was heißt das und wie ist denn die Umsetzung zu verstehen?

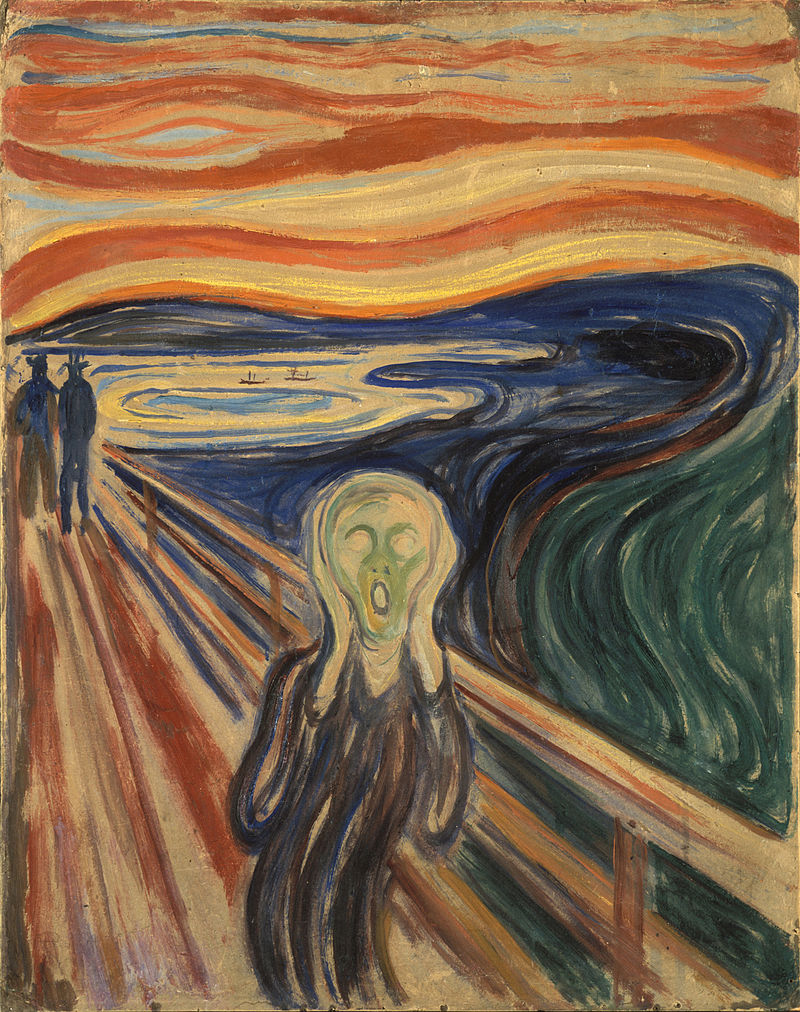

Manche sehen die Liebe als das höchste Ideal und messen ihr Denken und Tun an eben jener Forderung. Andere verstehen es als aktiven Imperativ – und kritisieren diesen.

„Du sollst lieben!“ weiterlesen