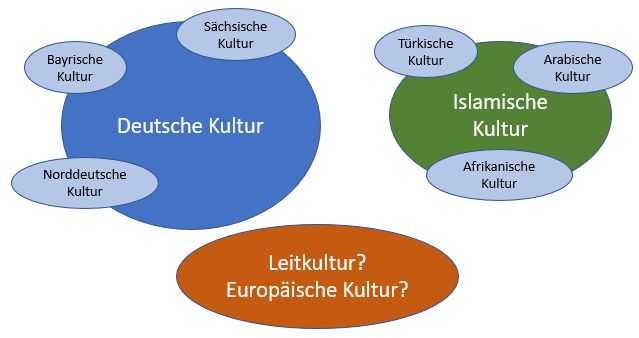

Als Bassam Tibi 1996 den Begriff einführte, meinte er etwas nahezu Zwingendes in seinem Aufsatz Multikultureller Werte-Relativismus und Werte-Verlust.

Für Tibi basiert die europäische Leitkultur auf westlich–liberalen Wertevorstellungen:

„Die Werte für die erwünschte Leitkultur müssen der kulturellen Moderne entspringen, und sie heißen: Demokratie, Laizismus, Aufklärung, Menschenrechte und Zivilgesellschaft.“ wie er in seinem 1998 veröffentlichten Buch Europa ohne Identität? Die Krise der multikulturellen Gesellschaft schrieb.[1]

Die Notwendigkeit einer Leitkultur in Deutschland begründet Tibi damit, dass hier Identität durch Ethnizität definiert sei und dass Deutschland als Kulturnation Einwanderern keine Identität bieten könne. Wenn die Deutschen die Einwanderer in ihre Kulturnation integrieren wollten, müssten sie eine Leitkultur definieren: „Zu jeder Identität gehört eine Leitkultur!“

Dieser Gedanke drängt sich auf und ist dahin gehend angelegt, einen Konsens zu suchen. Ein beachtlicher Versuch, hier einen Diskurs zur Ausgestaltung des Offensichtlichen voran zu treiben. Aber bereits kurz darauf brach ein Sturm aus einer wortreichen Diskursverweigerung hervor, der bis heute andauert und auch kein erkennbares Ende der Grabenkämpfe erwarten läßt. Das jüngste Beispiel dazu liefert der Verriss von Marcus Ermler zu LEITKULTUR, IDENTITÄT, PATRIOTISMUS

Ein Positionspapier der AfD-Fraktion im Thüringer Landtag als Beitrag zur Debatte um die deutsche Leitkultur.

Ohne der Versuchung zu erliegen, einen polemischen Beitrag in den Ring zu werfen, will dieser Text dem ursprünglichen Anliegen auf der Suche nach dem Konsens folgen, auch wenn das bisherige Scheitern dazu wenig erfolgversprechend zu sein scheint.

„Das Scheitern des Diskurses um die Leitkultur“ weiterlesen