Aktualisierung am 3.1.2024

Aus aktuellem Anlass muss man darüber nachdenken, ob und wie lange ein Krieg geführt werden muss und wie ein Friede erreicht werden kann. Grundsätzliche Analysen helfen, um sich nicht im aktuellen Getümmel zu verlieren. Die Frage der Moral und des Rechts wird dann selbst fragwürdig, wenn diese über das Wohl der Menschen gestellt wird, die in großer Zahl dahin geschlachtet werden.

Das Entstehen eines Krieges ist meist ein komplexer Prozess. Dennoch kann man oft einen Aggressor ausmachen, der ein Ziel zu Lasten des Gegners erreichen will. Der Angegriffene hat das Recht zur Verteidigung … aber wie lange geht dann der Krieg? Die einfache Lösung lautet – bis eine Seite gewonnen hat. Das nennt man dann Siegfrieden. Für den Verlierer ist das oft eine Katastrophe.

Aber ganz so einfach ist es dann doch nicht. Denn wenn sich eine Niederlage abzeichnet, kann zumindest mittels einer Kapitulation der Schaden begrenzt werden. Oder sie wird einen verlorenen Krieg fortsetzen bis zur eigenen vollständigen Vernichtung. Oder es verhärten sich lediglich die Fronten, ohne dass es zu einer Entscheidung kommt. Eine Kriegspartei wird den Krieg so lange betreiben, wie sie glaubt, damit mehr gewinnen als verlieren zu können. Was aber, wenn beide Seiten dadurch mehr verlieren als sie gewinnen können? Muss dann der Krieg endlos weitergehen?

Sind darum eine oder beide Seiten nicht bereit, in ernst zunehmende Friedensverhandlungen einzutreten, wird derartigen Verhandlungen wenig Erfolg beschieden sein, es sei denn sie dienen zur Schadensbegrenzung bei einer Kapitulation. Aber bei einer Patt-Situation, in der keine Seite wirklich gewinnen kann, sondern nur noch beide Seiten verlieren, muss man eben nicht endlos weiter machen mit dem Töten und Zerstören.

Bestandsaufnahme und Strategie

Eine Strategie kann nur erfolgreich festgelegt werden, wenn man klare Ziele hat, die die Maßnahmen als zielkonform oder kontraproduktiv beurteilen lassen. Eine Bestandsaufnahme der eigenen Stärke und der Bedrohung des Gegners liefert die Basis. Hier ist darauf zu achten, dass man möglichst realistisch die Situation analysiert, ohne sich in der eigenen Propaganda zu verfangen. Wenn man also die Kosten der Kriegsführung realistisch überschlägt, kann man sich eine möglichst wirksame Strategie zur Erreichung realisierbarer Ziele setzen.

Hier gehen wir davon aus, dass der Krieg aber bereits in eine Situation eingetreten ist, in der ein ursprüngliches Ziel des vollständigen Sieges als nicht mehr realisierbar erkannt wird. Das modifizierte Ziel ist nun das Erreichen eines Friedens, der möglichst vorteilhaft für die eigen Position ist. Das aber wird sich nur dann erreichen lassen, wenn der Gegner ebenfalls einen Kompromiss erreichen kann, der für diesen akzeptabel ist. Eine gute Position ist sinnvoll, die den Gegner nicht glauben lässt, dass er der Stärkere ist; es kann ein strategisches Ziel sein, eine derartige Position zunächst zu erreichen.

Allerdings beobachten wir auch eine dunkle Seite dieses Arguments. Denn auch ohne Hoffnung auf einen vollständigen Sieges wird das reduzierte Ziel der besseren Verhandlungsposition gesucht. Allerdings ist dies bei einer Fortführung des Krieges nicht garantiert, sondern inkludiert eine mögliche Schwächung der eigenen Position.

Deeskalation

So lange sich die Kriegsgegner nicht respektieren, sondern gegenseitig dämonisieren, ist eine Verhandlung nahezu ausgeschlossen. Der erste Schritt ist der Weg der Deeskalation. Man muss unnötige Hürden, die einem Friedensschluss im Wege stehen, aber nicht existenziell sind, abbauen. Das heißt, das Klima, in denen Friedensverhandlungen fruchtbar sein können, muss vorbereitet werden. Einseitige Schritte zur Entspannung sind unvermeidlich, aber mit Vorsicht zu betrachten. Denn ein Kurs der Entspannung kann vom Gegner als Kapitulation aufgefasst werden … aber das muss so nicht sein. Hier ist diplomatisches Geschick unabdingbar.

Erst wenn der Gegner nicht mehr das personifizierte Böse ist, sondern als Feind immer noch Mensch ist, der durch seine Macht durchaus einen Anspruch erworben hat, ebenso gewisse Zugeständnisse zu erwarten, kann der schmerzhafte Prozess der Friedensverhandlungen beginnen. Die Einsicht sollte beidseitig so weit gereift sein, dass ein Sieg nicht mehr erreichbar ist, und das ein Ende des Krieges einer Fortführung vorzuziehen ist. Der Prozess bleibt schmerzhaft, denn jede Seite muss etwas von ihren ursprünglichen Zielen aufgeben. Sollte dieser Verzicht nur einseitig sein, hätten wir die Kapitulation des Schwächeren – aber davon gehen wir hier nicht aus. Die Fortführung eines verlorenen Krieges ohne Kapitulation heißt lediglich, die Opfer sinnlos in die Höhe zu treiben und den Schaden des Unterlegenen – und auch des Siegers – weiter zu steigern.

Perfide ist dann die Position eines lachenden Dritten, der von diesem Konflikt profitiert und gegeben falls sogar losgetreten hat.

Verhandlungen

Wenn die Phase erreicht ist, das man den Krieg beenden will, sind oftmals Vermittler hilfreich, die den Parteien eine goldene Brücke bauen können. Das erfordert zumindest Integrität des Vermittlers, am besten Neutralität. Weder ist es gut, ohne Kompromissbereitschaft in die Verhandlungen zu gehen, noch gleich mit dem noch akzeptablen Mindestergebnis zu beginnen. Man kann sich erst langsam an eine Linie herantasten, die für beide Seiten akzeptabel ist.

Kritisch sind in der Regel nicht nur direkte Erfolge, wie der Landzuwachs oder dessen Verteidigung, Rechte oder Zahlungen, sondern vor allem die Sicherheit von beiden Seiten, dass der Krieg nicht in Kürze wieder aufflammt.

Erfolgreiche Friedensverhandlungen bleiben zumeist nicht ohne Wermutstropfen, denn man muss Abstriche von seinen Zielen hinnehmen. Aber der Friede ist stets besser als ein endloser Krieg, der nicht gewonnen werden kann.

Der Glaube an den Endsieg

In der Regel gibt es im Kriegsverlauf Rückschläge, die einen an dem Erreichen der Ziele zweifeln lassen. Oft wird dann das Standhaft-Bleiben mit der Hoffnung an einen Sieg am Ende trotz aller Niederlagen besonders tapfer und heroisch erscheinen. Wenn aber diese Hoffnung auf den Endsieg nur eine Illusion und Ergebnis der eigenen Propaganda ist, hat eine Fortsetzung des Krieges nichts heroisches mehr, sondern schadet nur sich selbst und anderen.

Der Glaube an den Endsieg kann nicht nur den Schaden vergrößern, sondern führt zu einer weiten, inneren Front. Denn jene, die Deeskalieren und den Frieden wollen, werden fortan als Zersetzer behandelt, die mit dem Feind paktieren. Diese innere Zerrissenheit, ist aus der Sicht der einen dann eine dem Sieg hinderliche Kollaboration mit dem Feind, aus der Sicht der Anderen aber der Kampf für die Schadensbegrenzung. Je nachdem, ob die Einschätzung dass ein Sieg erreicht werden kann oder nicht korrekt ist, sind die jeweiligen Positionen konstruktiv oder nicht.

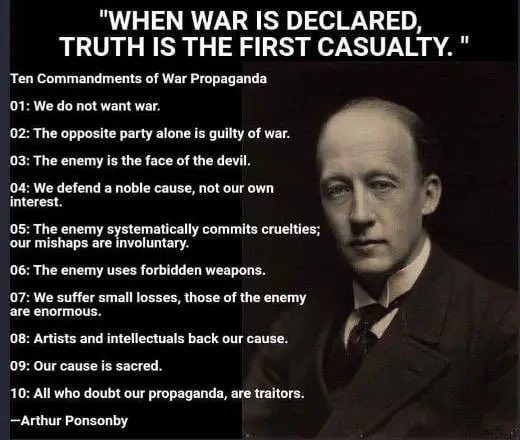

Propaganda und Feindesliebe

Die Aufstachelung der eigenen Bevölkerung zu großer Kriegsbereitschaft und die Einschüchterung der Gegner gehört zum Standardrepertoire einer jeden Kriegsführung. Obwohl bekannt ist, das in einem Krieg die Wahrheit zuerst stirbt, verfängt die Propaganda. Dabei werden vor allem die Emotionen weit getrieben, z.B. mit Gräueltaten des Feindes – egal ob diese real waren oder inszeniert wurden. Das erhöht in der Regel die Kampf- und Entbehrungsbereitschaft. Unklar bleibt zumeist, was davon eben zutreffend ist und was nicht.

In jedem Fall führt die Propaganda zur Dämonisierung des Gegners. Das weckt den Durchhaltewillen der eigenen Bevölkerung, aber leider auch zur mangelnden Bereitschaft zum Frieden. Die Wirkung der Propaganda verhindert oft effektive Friedensverhandlungen, selbst wenn beide Seiten einsehen, dass sie nichts mehr zu gewinnen haben, denn wer will schon Frieden mit einem Teufel schließen.

Moment mal … gibt es nicht das absolute Böse? Oder zumindest das, was dem nahe kommt? Ist es dann nicht zersetzend, wenn das pauschal als Propaganda abgetan wird? Sicher ist es möglich, dass die Boshaftigkeit und Amoralität des Feindes monströs sein kann. Es könnte auch sein, dass wir uns unsere eigene Monstrosität schön reden und der Feind zurecht genau das von uns denkt.

Ein weg mit Konflikten auch unter der Möglichkeit des realen abgrundtiefen Bösen und der zerstöririschen Propaganda umzugehen ist nicht, dies Möglichkeit pauschal zu leugnen, sondern einen Weg zu finden, der dem Bösen wirksam widerstehen kann. Sowohl als dem äußeren Bösen als auch dem eigenen inneren Bösen, das uns selbst zu Monster verwandeln kann. Die Lösung hier heißt die Liebe, die Jesus lehrte. Jesus predigte die Feindesliebe, aber es hat nichts mit blauäugigem Pazifismus zu tun, der die eigenen Schutzbefohlenen dem Bösen ausliefert.

Feindesliebe heißt, im Feind nicht zuerst den Unmenschen und Fleisch gewordenen Teufel zu sehen, aber auch nicht nur das harmlose Opfer seiner Umstände, der eigentlich gar kein Feind sei. Feindesliebe sieht den Feind als ernste Bedrohung, die man angemessen einhegen muss, aber eben als einen möglicherweise indoktriniertes und verführtes Geschöpf Gottes, das in ähnliche Grundverfasstheit wie wir selbst als sündige Wesen dieses Leben geschenkt bekamen. Trotz Feindesliebe können Waffen gegen eine Feind eingesetzt werden, aber nur in Grenzen. Ein Dammbruch des Hasses verträgt sich nicht mit der Feindesliebe. Diese wehrt sich selbst sich, selbst zum Propagandaopfer zu werden.

Moral: Gerechtigkeit und Freiheit

Wird ein Land angegriffen, dann ist die Selbstverteidigung natürlich auch moralisch geboten. Doch in Wirklichkeit wird die Situation oft viel komplexer: Ist der Status Quo denn immer gerecht und verteidigungswürdig? Ist ein Präventivschlag tatsächlich ein Angriffskrieg? Und welche Freiheit ist gemeint? Überfällt ein Potentat eine funktionierende Demokratie, dann scheint der Fall klar. Was aber, wenn das Land selbst unter einem bösen Potentaten ächzt, aber eine ausländische Macht will das Unrecht beenden?

Kurz: Es gibt sehr wohl auch moralische Gründe, warum ein Krieg zumindest einer Seite gerecht und geboten erscheinen kann, aber diese sind häufig weniger eindeutig, als es zunächst den Anschein hat.

Moral ist stets Gegenstand der Propaganda, denn man will sowohl die eigene Partei, als auch den Gegner davon überzeugen, dass man seinerseits das Recht und die Moral auf seiner Seite hat – unabhängig davon, ob die Gründe jeder Prüfung stand halten. Wer von der moralischen Aufgabe des Kampfes überzeugt ist, wird Standhaftigkeit für Tapferkeit halten. Was aber, wenn jene Überzeugung auch nur ein Mittel der Manipulation war? Wenn der böse, dämonische Feind gar nicht die Gräuel begangen hat, sondern die eigene Seite?

Wo starke moralische Überzeugungen und Gefühle dominant sind, wird man um so weniger ein kühles strategisches Moment behalten können. Die Fragen, die in jedem Krieg sehr wichtig sind, bleiben:

- Was genau sind die Ziele des Krieges?

- Wie kann das Ziel erreicht werden?

- Ist es realistisch, dass das Ziel erreicht werden kann?

- Wie hoch ist das Risiko der Niederlage?

- Was sind die Konsequenzen der Niederlage?

Selbst wenn das Recht und die Moral fraglos auf der eigenen Seite sind, aber die Niederlage – im Besonderen bei einer falschen Strategie – unvermeidlich wird, ist der moralische Aspekt eben wenig hilfreich.

Auch ist ist eine moralische Aufladung der gegebenenfalls erforderlichen Schadensbegrenzung im Weg. Dann wird der Weg in die Vernichtung entweder der eigenen Seite oder der des Gegners zunehmend alternativlos. Zumeist sind die Kosten dafür allerdings gerade moralisch kaum zu rechtfertigen.

Asymmetrische Kriege

Wenn eine militärisch überlegene Partei auf einen technisch weit unterlegenen Gegner trifft, werden offene Gefechte möglichst vermieden und statt dessen Guerilla-Taktiken und Terrormethoden eingesetzt. Das führt meist zu langfristigen Auseinandersetzungen, die sich erst spät mit Friedensverhandlungen beenden lassen.

Wirtschaftskriege

Es besteht die Hoffnung, dass durch intensive Wirtschaftsbeziehungen die Neigung zum Krieg ausgeschaltet wird, da beide Seiten erhebliche Verluste tragen müssten. Wenn aber eine Seite der potentiellen Gegner sich in einer besseren Lage sieht, z.B. durch Monopolstellungen, kann ein Krieg auch gerade wegen der Abhängigkeit des Gegners geführt werden.

Wirtschaftskriege sind aber keineswegs nur jene, die mit Waffen ausgetragen werden, sondern zumeist solche, in denen ausschließlich die Wirtschaft des Gegners getroffen werden soll. In der Regel werden hier Embargos und andere Wirtschaftssanktionen eingesetzt. Es können auch Börsenmanipulationen und außenpolitische Isolierungen beabsichtigt werden. Häufig können solche Maßnahmen eine Wirtschaft empfindlich schwächen, und Armut und Hungersnot herbeiführen. Doch werden in historischen Auseinandersetzungen die Ziele zumeist nicht erreicht.

Eine Fehleinschätzung der eigenen Stärke und Schwäche bzw. der Stärke und Schwäche des Feindes ist hier oft die Ursache für dramatische Niederlagen. Denn man kann hier keine Waffenarsenale und Größe der Armeen vergleichen – Wirtschaften sind auf so komplexe Weise mit einander verbunden und die alternativen Substitutionsmöglichkeiten der einzelnen Wirtschaftssubjekte so unbekannt, dass Wirkungen ex ante kaum abzuschätzen sind.

Einschätzungen zum Ukrainekrieg

Nach einer Vorgeschichte der Provokationen war es Russland, die die Ukraine überfallen hat. Folglich erscheint Russland als der Aggressor und die Ukraine in der Verteidiger-Position. Die vorlaufenden Provokationen der USA gegen Russland entschuldigen den Kriegsbeginn nicht. Da aber stellt sich die Frage, wie ansonsten auf eskalierende Manöver des Provokaters in die Achue

Ziel Putins aus westlicher Sicht ist, die gesamt Ukraine einzunehmen. Die russische Seite gibt dagegen als Ziele an:

- Absetzung des Nazi-Regimes in Kiew und Installation eines neutralen Regimes, das die Brückenfunktion zwischen der russischen Föderation und dem Westen wahrnehmen kann.

- Verhinderung des Beitritts der Ukraine in die NATO, denn dies würde die Sicherheitsinteressen Russlands kompromitieren.

- Schutz der Russischstämmigen Bevölkerung auf der Krim und im Donbass. Mittlerweile wurden 4 ehemalige ukrainische Oblasten als selbstständige Republiken anerkannt, die der Russischen Föderation beigetreten sind.

Da auch die Ukraine kein idealer Staat war und ist, d.h. auch diese beispielsweise wegen extremer Korruption und Nazi-Politik einen negativen Ruf hat, ist die Reinwaschung des Verteidigers nicht immer angemessen. Nach Behauptungen der russischen Seite wird die russischstämmige Bevölkerung im Donbass und anderswo diskriminiert und verfolgt. Hier kann kaum zwischen einer legitimen Anliegen und reiner Propaganda unterschieden werden. Das Ziel der Ukraine ist, den Angriff zurückzuschlagen, einschließlich die vorangegangenen Landnahmen zurückzudrehen.

Auf russischer Seite erscheint Putin ebenso wenig moralisch integer zu sein. Man unterstellt ihm, Autokrat zu sein, mit politischem Mord und Verfolgung der Opposition vor allem auf das Recht des Stärkeren zu setzen. Ob dies jedoch eher eine propagandistische Darstellung ist, oder der Realität entspricht, ist nicht leicht zu klären. Putin hat zumeist Zustimmungsraten in der eigenen Bevölkerung um 80 %.

Stellvertreter-Krieg?

Die USA kommt als weiterer beteiligter Akteur ins Spiel. Ihr wurde vorgeworfen, mittels Intrigen und fragwürdigen Methoden den Krieg angestachelt zu haben. Die USA ist der größte Lieferant von Waffen und wird durch die angestrebten Sanktionen nicht wesentlich in Mitleidenschaft gezogen, sondern profitiert zumindest teilweise von ebenjenen. Die Motive und Ziele der USA sind vielfältig. Es ist davon auszugehen, dass die US-Interessen in der Ausweitung des eigenen Herrschaftsbereiches liegen und darin einen wirtschaftlichen Gewinn zu erzielen. Geopolitik und imperialistische Hegemonialstreben zieht sich schon lange durch die Amerikanische Außenpolitik. So kann die wirtschaftliche Stärke der USA bei hoher Verschuldung und negativer Handelsbilanz nur sichergestellt werden, wenn die Konkurrenz in Schach gehalten wird.

Die Schwächung des Gegners, aber auch die Schwächung der wirtschaftlichen Konkurrenten – selbst wenn es sich um Verbündete handelt – kann durchaus unterstellt werden. Die moralische Begründung, die Aufrechterhaltung einer Rechtsordnung, Eintreten für Freiheit, Demokratie und Menschenrechte wird meist plakativ in Szene gesetzt, aber es darf vermutet werden, das diese Gründe eher vorgeschoben werden, um sich in ein besseres Licht zu setzen.

Dazu passen Kommentare der US-Militärs, die den Krieg in der UA loben, denn es würden keine US-Soldaten geopfert, um Russland zu bekämpfen. Das die Ukraine also ein Stellvertreter der US-Geopolitik fungiert kann als bestens belegt gelten. Dazu passt, dass die UA, weder wirtschaftlich noch militärisch selbstständig ist und faktisch von ausländischer Unterstützung angewiesen ist.

Die EU und mit ihr Deutschland, sieht sich durch die Aggression Russlands bedroht und in einer moralisch überlegenen Position: Man müsse dem Aggressor Einhalt gebieten und dem Bedrängten zur Seite stehen. Auch liefert die EU Waffen und Geld an die Ukraine und nimmt Flüchtlinge auf. Ziel ist hier zumindest vordergründig, die Bedrohung auszuschalten.

Es werden weiterhin Motive genannt, ostukrainische und russische Rohstoffe unter die Kontrolle zu bringen. Dominierend für die EU und D dürfte aber die Bindung an die US-Politik sein, als deren Vasall man sich faktisch verhält.

Sanktionen

Sehr früh wurden weitreichende Sanktionen verhängt. Bereits mit der Abspaltung der Krim von der Ukraine 2014 bezeichnete der Westen dies als Annektion, die sie nicht hinnehmen wollte. Das Referendum zur Zugehörigkeit der Krim, welches ein überwältigendes Votum für Russland ergab, wird vom Westen nicht anerkannt. Darum wurden die Sanktionen verhängt.

Auch vorher hat die USA häufig und umfangreich Sanktionen verhängt, u.A. gegen Kuba und Venezuela. Es wurden dort starke wirtschaftliche Einbrüche registriert, die jedoch nicht zu einem Regime-Change führten oder die sanktionierten Länder in die Knie zwang. Somit blieben die Sanktionen zumeist nicht zielführend.

Völkerrechtlich zulässig sind Sanktionen nur dann, wenn sie das Gewalt- und Interventionsverbot (nach Art. 2, 4 u. UN-GV Res. 2625 (XXV)) sowie gegenstehende völkerrechtliche Verträge (z.B. WTO-Regeln oder humanitäres Völkerrecht) nicht verletzen und/oder durch legitime Rechtfertigungen, wie Resolutionen des UN-Sicherheitsrates, gestützt werden.

https://www.bpb.de/themen/kriege-konflikte/dossier-kriege-konflikte/504331/sanktionen/

Im Falle Russlands führte es dazu, dass sich die wirtschaftlichen Verflechtungen zum Westen zunehmend lösten. Die Sanktionen schadeten vor allem der EU, allen voran Deutschland. Deutschland befindet sich in einer Rezession.

Russland hat keine erkennbaren Einbrüche darin erfahren. Das Wirtschaftswachstum Russland lag über dem der G7 Länder.

Es gilt als gesichert, dass die verhängten Sanktionen nicht zielführend sind. Dennoch werden sie weiter betrieben. Eine Rationalität ist hier nicht erkennbar.

Angst und Moral

Die öffentliche Diskussion wird von zwei Momenten getrieben. Die Angst vor einer Eskalation, bis in den 3. Weltkrieg und Atomkrieg ist nicht von der Hand zu weisen. Andere wiederum blenden diese Angst völlig aus, ventilieren statt dessen die Angst vor einem übermächtigem Russland, dass plötzlich NATO-Länder angreifen würde und mangels Verteidigungsfähigkeit der NATO-Länder diese überrennen könnte. Noch vor Kurzem machte man sich über die vermeintliche Unfähigkeit Russlands lustig, die ‚kleine‘ Ukraine zu erobern.

Damit wird erkennbar, dass rationale Überlegungen weit zurück gedrängt werden und geschürte Ängste zunehmend die Debatten bestimmen.

Moral und eine Verpflichtung, einem angegriffenem schwächeren Opfer Hilfe zu leisten, ist ein weiterer Treiber in dieser emotionalisierten Gemengelage. Aber auch in der moralischen Diskussion fällt auf, dass sehr selektiv einige Aspekte bedeutungsschwer seien, andere aber unter den Teppich gekehrt werden. Dadurch aber, dass im Kontext der Provokationen und Reaktionen eine nicht mehr überschaubare Situation vorfindet, neigen viele Menschen dazu, halt bei einfachen Erzählungen von Autoritäten zu suchen. Reichweitenstarke Propagandisten können somit leicht den Deutungsanspruch auch der Moral in die Breite bringen.

Völkerrecht

So ist es zur Standardformel geworden, dass Russland einen völkerrechtswidrigen Angriffskrieg führe – und man darum dem Recht zum Sieg verhelfen müsse, indem man Partei ergreift. Die Lage ist jedoch erheblich komplexer.

Völkerrecht

https://www.bpb.de/kurz-knapp/lexika/politiklexikon/18430/voelkerrecht/

V. ist ein Sammelbegriff für alle Rechtsnormen, die das Verhältnis der (unabhängigen) Staaten untereinander und die Beziehungen zwischen den einzelnen Staaten und den internationalen Organisationen regeln. Im Gegensatz zum Recht kann das V. nicht von einer zentralen Gewalt durchgesetzt werden, sondern ist von der Anerkennung der jeweiligen Staaten abhängig. V. entsteht durch Verträge (Abkommen, Konventionen, Pakte etc.), die sich mit der Anerkennung fremder Staatsgebiete, Beschränkung kriegerischer Handlungen, dem diplomatischen Austausch und Verkehr, der Schlichtung von Streitigkeiten, Fragen des internationalen Handels etc. beschäftigen. Von zentraler Bedeutung sind die Verfassung der Vereinten Nationen (UN-Charta) von 1945, die Menschenrechtserklärung der Vereinten Nationen sowie die Konventionen und Abkommen des Europarates.

Hier relevant ist nicht nur das Prinzip der Anerkennung der Grenzen, sondern auch das Selbstbestimmungsrecht der Völker, die Nichteinmischung in die inneren Angelegenheiten eines Staates sowie das Handelsrecht, das Sanktionen in der Regel nicht erlaubt.

Zwar kann man vertreten, dass die Nichteinhaltung von Regeln wie der Unverletzlichkeit anerkannter Grenzen durch andere Regelbrüche der Gegenseite nicht gerechtfertigt sind. Jedoch sind die inneren Widersprüche im konkreten Konflikt – Selbstbestimmung der Bevölkerung in einer territorialen Einheit – eben nicht mit der Unverletzlichkeit der Grenzen in Einklang zu bringen. So wurde die Sezession des Kosovo von Serbien, in dessen Grenzen der Kosovo liegt, von vielen westlichen Staaten anerkannt. Die Frage der Nichteinmischung ausländischer Kräfte ist ebenfalls nicht trivial zu beantworten.

Da das Völkerrecht nur auf der Einigung beruht, aber weder über neutrale Richter verfügt, noch durch eine übergeordneten Macht durchgesetzt werden kann, ist die jeweilige Interpretation des Völkerrechts zuweilen beliebig und parteiisch. Ein exklusive Gültigkeit des eigenen Urteils kann somit nicht ohne der Zustimmung der betroffenen Parteien erhoben werden – schon gar nicht in Ignoranz der Argumente der Gegenpartei.

Dies aber setzt – bei allen Interessenkonflikten – einen respektvollen Umgang der Konfliktparteien voraus. Es kann sich nicht mehr nur auf formale Rechtspositionen stützen, sondern muss die jeweiligen Interessen respektieren. Man kann sich des Eindrucks allerdings nicht erwehren, dass durch extreme Blockbildung und Ignoranz anderer Ansichten immer weniger diese Voraussetzung erreicht wird.

Das faktische Recht des Stärkeren

Sind Konflikte aber nicht mehr über Verhandlungen zu befrieden, oder wird eine Verhandlung nicht mehr gewünscht, fordert mindestens eine Partei die Entscheidung auf dem Schlachtfeld. Ob es sich darin die Hoffnung auf Durchsetzung der eigenen Rechtsauffassung handelt, oder auf ein Argument des vermeintlichen Rechts gar nicht mehr genannt wird, heißt im Klartext eines:

Der Stärkere gewinnt und schafft damit eine Rechtstatsache. Sollte sich eine Seite ihrer vermeintlichen Überlegenheit gewiss sein, liegt darin eine nachvollziehbare Logik, die aber einer weiteren Rechtfertigung außer dem Faustrecht nicht mehr bedarf. Diese Logik ist nicht mehr an Recht und Moral gebunden, da sie ihre Rechtfertigung auf die vermeintliche Dursetzungsfähigkeit gründet.

Fatal wird der Waffengang dann, wenn der Ausgang ungewiss ist oder gar ein unerwünschtes Ergebnis erbringt. Da man aber vorher das Prinzip der Verhandlung und des Respekts vor den Interessen der Gegner ausgeschlossen hat und verstärkt auf die Dämonisierung des Gegners setzt, mit dem man nicht verhandeln kann, ist der Ausgange vor allem von der militärischen Stärke abhängig. Selbstredend ist das die Preisgabe der Vernunft und ein barbarisches Prinzip. Aber wir kann man sich aus diesem Dilemma wider entschlagen?